INTRODUCTION A LA DIVERSITÉ DU VIVANT ANIMAL

Introduction

Approche gnrale du cours : Ç voir lÕuniversel sous le particulier È ; montrer que quelques lois simples Ç modlent È en permanence les organismes et Ç filtrent È puis Ç slectionnent È les solutions qui seront retenues au cours de l'volution ; vision transversale des structures organises via des comparaisons avec lÕarchitecture, la biomcanique, etc. ; insister plus sur les concepts que sur la multitude des Ç dtails È, qui seront vus en Licence 2me anne ; privilgier la rflexion et la comprhension plutt que la mmoire ; entraner lÕtudiant une vision Ç dynamique È du monde vivant.

THéME 1 : DES ARBORESCENCES POUR FILTRER L'EAU

1.1 – Spongiaires

Architecture modulaire et fractalit ; arborescence de flux et filtration des microparticules ; squelette extra-cellulaire (spiculognse) ; diversit des formes : ponges encoutantes, massives, arborescentes, tubulaires, etc. ; scurit passive assure par des structures vulnrantes (entrelacs de spicules acrs) et/ou la toxicit ; grand rapport surface/volume ;

1.2 – Cnidaires

Arborescences de support et de colonisation pour filtrer des macroparticules (plancton) ; changes directs trans-membranaires assurs par un grand rapport surface/volume ; symtries radiaire et axiale ; squelette hydrostatique ; scurit passive assure par la transparence, la toxicit ou la biosynthse de structures minrales de protection et de support (coraux, gorgones) ;

THéME 2 : DE LA VIE FIXE A LA VIE MOBILE

2.1 – Ctnaires et Platyhelminthes (vers plats)

Transition Ç symtrie radiaire -> symtrie bilatrale È ; transition Ç diploblastiques -> triploblastiques È ; apparition des premiers systmes excrteurs pour lÕpuration des toxines accumules dans les lacunes du msoderme ; importance du msoderme pour les mouvements de reptation et la mise en Ïuvre des muscles transversaux ;

2.2 - Nmathelminthes (vers ronds)

Apparition de la cuticule ; organisation des masses musculaires ; rle(s) du pseudo-coelome ; rduction du rapport surface/volume ; limites physiologiques de la cuticule ;

THéME 3 : MTAMRISATION ET SECTORISATION

3.1 - Annlides (vers annels)

Proprits bio-mcaniques de la cuticule et des apodmes primitifs ; transition de la diffusion directe la Ç diffusion + convection È ; apparition de vritables systmes circulatoires clos ; apparition des organes de diffusion (branchies) ± sectoriss ; gnralisation des reins primitifs pour purer les cavits coelomiques ; mtamrisation + squelette hydrostatique + cuticule = support efficace pour les muscles (notion de Ç vertbres hydrauliques È) ; msoderme enveloppant et structure Ç tube dans un tube È => limites pour la mobilit ;

3.2 – Arthropodes

Gnralisation des apodmes et apparition de lÕexosquelette articul ; membres articuls ; transition Ç mtamrisation -> sectorisation È ; isolement des masses inertes vs. masses neuromusculaires => mobilit accrue ;

THéME 4 : L'ULTRA-MOBILIT : SQUELETTE EXTERNE OU INTERNE ?

4.1 – Le modle Arthropodes

Exosquelette articul : avantages et contraintes ; biomcanique des Arthropodes ;

4.3 – Le modle Vertbrs

Squelette interne articul (vertbres) et mobilit ; sparation dorso-ventrale des masses inertes par rapport aux masses neuromusculaires => mobilit accrue ;

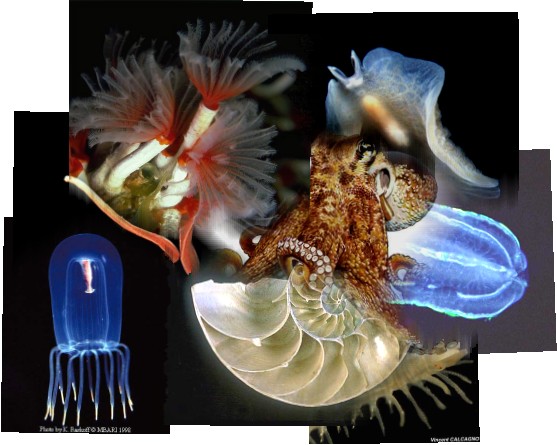

4.3– Le cas des Mollusques Cphalopodes

Squelette interne et mobilit ; isolement spatial des masses inertes par rapport aux masses neuromusculaires => mobilit accrue ; dveloppement concomitant des organes sensoriels ; yeux camrulaires ; grande taille des animaux squelette interne ; squelette hydrostatique musculaire et sanguin (tentacules) ;

THéME 5 : PROTECTION PASSIVE, LE RETOUR A LA SYMETRIE RADIAIRE

5.1 – Mollusques peu mobiles ou fixs

Vie peu mobile ou fixe ; exosquelette massif faiblement articul (coquilles, valves, plaques, etc.) assurant une bonne scurit Ç passive È ; transition Ç symtrie bilatrale -> symtrie radiaire È en relation avec la diminution de mobilit ; spiralisation ; organes sensoriels de la mobilit latents mais non exprims (vue, ouie, etc.) ; rapparition de la diffusion trans-membranaire directe via de grandes surface d'changes directement au contact avec le milieu ambiant (branchies filtreuses) ;

5.2– Echinodermes

Symtrie radiaire des adultes en rapport avec la faible mobilit (et/ou vie fixe) ; convergence adaptative avec les Cnidaires ; importance des changes trans-membranaires directs pour la respiration et lÕexcrtion ; scurit Ç passive È assure par lÕexosquelette dermique constitu de plaques (Crinodes), + des pines (Echinides, Astrides) ou par la toxicit (Holothuries) ;

5.3– Urochords

Symtrie axiale des adultes en rapport avec la vie fixe ; scurit passive assure par lÕpaisse tunique cellulosique et/ou la toxicit ; convergence adaptative avec les Spongiaires ;

THéME 6 : DVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE (introduction)

Origine des grandes divisions du rgne animal en fonction du dvelopement embryonnaire ; blastula et gastrula ; diploblastiques vs. triploblastiques ; protostomiens vs. deutrostomiens ; acoelomates, pseudocoelomates, coelomates ;

Nota : des notes de cours mises au propre par deux tudiantes en 2014 partir des cours en amphi du Dr. Jean de Vaugelas, circulent sur le net en format PDF. Attention, ces notes n'ont pas t revues et corriges par le professeur lui-mme et contiennent des erreurs d'interprtation du cours et des parties manquantes.

______________________

TRAVAUX PRATIQUES

TP 1 : VIE FIXE et SYMTRIE RADIAIRE

Caractristiques des organismes vivant fixs ou trs peu mobiles ; importance de la taille des organismes et des distances entre les cellules qui se nourrissent et les cellules qu'il faut nourrir ; architectures modulaires adaptes la filtration de l'eau ou la rcolte du plancton ; la symtrie radiaire, avantages et inconvnients.

Exemples pris chez les Spongiaires, Cnidaires, Ctnaires plagiques, Bryozoaires, Echinodermes et Ascidies.

TP 2 : VIE MOBILE et SYMTRIE BILATRALE

Transition "vie fixe -> vie mobile", des Ctnaires benthiques aux Annlides. Mise en place progressive des systmes circulatoires en relation avec la distance de plus en plus grande entre le TD et le reste du corps : les phnomnes de diffusion simple, trs rpandus chez les Invertbrs sans cuticule, ne suffisent plus lorsque le corps est entour par une cuticule tanche aux changes gazeux. Rle des cavits coelomiques dans la structuration du corps : la notion de "vertbres hydrauliques" chez les Annlides. Passage du squelette hydrostatique au squelette externe ± articul. Mtamrisation et cphalisation.

______________________

Nota : des notes de cours mises au propre par deux tudiantes en 2014 partir des cours en amphi du Dr. Jean de Vaugelas, circulent sur le net en format PDF. Attention, ces notes n'ont pas t revues et corriges par le professeur lui-mme et contiennent des erreurs d'interprtation du cours et des parties manquantes.